Cinéma et droits de l'homme à travers le monde.

Aquí pongo una serie de documentales, películas y reportajes de diversos lugares del mundo cuyas temáticas están relacionadas directa o indirectamente (sobre todo directamente) con los derechos humanos. La información viene de la página web de los editores de los DVD's.

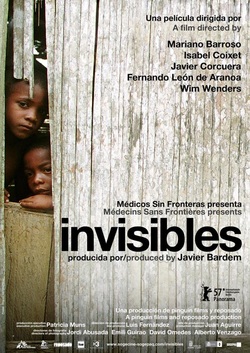

Documental, dividido en cinco historias, que se propone dar voz a todos

los miserables de la Tierra. Es también un humilde homenaje a las

personas que nunca los abandonaron. Pero, sobre todo, es la voluntad de

cinco directores por hacer visibles a sus verdaderos y únicos

protagonistas. 1. "Cartas a Nora" (Coixet) 2. "Crímenes invisibles. 3.

"Buenas noches, Ouma" (León de Aranoa) 4. "El sueño de Bianca" (Barroso)

5. "La voz de las piedras" (Corcuera). Amazon.es

Invisibles, le nouveau film produit par Javier Bardem pour MSF

A l'occasion du vingtième anniversaire de Médecins Sans Frontières Espagne, cinq réalisateurs ont choisi de porter leur regard sur les victimes de cinq crises oubliées. Pinguins Films, la société de production de l'acteur Javier Bardem, et MSF Espagne sont à l'origine de ce projet auquel se sont associés les réalisateurs espagnols Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera, Fernando León de Aranoa, et le cinéaste allemand Win Wenders.

Deux d'entre eux ont choisi de parler de maladies ignorées comme le chagas en Bolivie avec Cartas a Nora d'Isabel Coixet, ou la maladie du sommeil en République centrafricaine dans El sueño de Bianca de Mariano Barroso. De son côté, Fernando León de Aranoa donne la parole à des enfants-soldats ougandais dans Buenas Noches, Ouma, alors que Javier Corcuera évoque les séquelles de la violence en Colombie avec La voz de piedra et que Win Wenders met en avant les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes en République Démocratique du Congo dans Crimenes invisibles. Ces thèmes correspondent à des interventions d'urgence menées par MSF.

Invisibles a été présenté au Festival de Berlin le 16 février dernier, lors d'une projection en présence de Javier Bardem, de Win Wenders et du directeur de MSF Espagne, Aitor Zabalgogeazko. Il a reçu un très bon accueil du public et une bonne appréciation de la critique. Le film est diffusé dans les salles espagnoles en ce mois de mars. La télévision publique espagnole et catalane le diffuseront postérieurement sur le petit écran. Nous ne savons rien pour le moment quant à une diffusion en France.

Mariangeles Gomez

http://www.cinespagne.com/actualites/2100-invisibles-le-nouveau-film-produit-par-javier-bardem-pour-msf

Invisibles, le nouveau film produit par Javier Bardem pour MSF

A l'occasion du vingtième anniversaire de Médecins Sans Frontières Espagne, cinq réalisateurs ont choisi de porter leur regard sur les victimes de cinq crises oubliées. Pinguins Films, la société de production de l'acteur Javier Bardem, et MSF Espagne sont à l'origine de ce projet auquel se sont associés les réalisateurs espagnols Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera, Fernando León de Aranoa, et le cinéaste allemand Win Wenders.

Deux d'entre eux ont choisi de parler de maladies ignorées comme le chagas en Bolivie avec Cartas a Nora d'Isabel Coixet, ou la maladie du sommeil en République centrafricaine dans El sueño de Bianca de Mariano Barroso. De son côté, Fernando León de Aranoa donne la parole à des enfants-soldats ougandais dans Buenas Noches, Ouma, alors que Javier Corcuera évoque les séquelles de la violence en Colombie avec La voz de piedra et que Win Wenders met en avant les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes en République Démocratique du Congo dans Crimenes invisibles. Ces thèmes correspondent à des interventions d'urgence menées par MSF.

Invisibles a été présenté au Festival de Berlin le 16 février dernier, lors d'une projection en présence de Javier Bardem, de Win Wenders et du directeur de MSF Espagne, Aitor Zabalgogeazko. Il a reçu un très bon accueil du public et une bonne appréciation de la critique. Le film est diffusé dans les salles espagnoles en ce mois de mars. La télévision publique espagnole et catalane le diffuseront postérieurement sur le petit écran. Nous ne savons rien pour le moment quant à une diffusion en France.

Mariangeles Gomez

http://www.cinespagne.com/actualites/2100-invisibles-le-nouveau-film-produit-par-javier-bardem-pour-msf

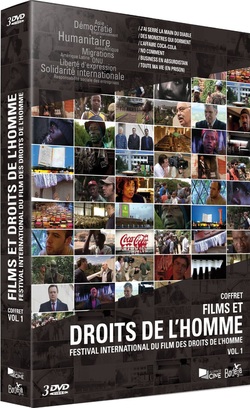

A l'occasion des 10 ans du Festival International du Film des Droits de l'Homme (qui a eu lieu du 6 au 13 mars 2012 au Nouveau Latina), Bodega Films et Alliance Ciné s'associent pour éditer un coffret 3 dvd regroupant 6 films marquants de l'histoire du festival.

6 films contre l’indifférence, sélectionnés par le Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris, qui célèbre ses 10 ans d’existence et constitue désormais la plus grande manifestation culturelle sur les droits humains en France. Consacrés à des problématiques contemporaines, urgentes, de toutes origines, ces films dressent un panorama de la production cinématographique de documentaires engagés. Les réalisateurs donnent la parole à des hommes et femmes habituellement mis sous silence, proposant un cinéma de combat frémissant et absolument primordial !

DVD 1

J'ai serré la main du diable

Un film de Peter Raymont (2004 – Couleurs – 91 mn)

Révélations sur l'action humanitaire pendant la guerre au Rwanda

Des monstres qui dorment

Un film de Markus CM Schmidt et Jan Bernotat (2006 – Couleurs – 94 mn)

Les conséquences de la guerre au Rwanda sur la République Démocratique du Congo

DVD 2

Business en Absurdistan

Un film d’Arto Halonen (2007 – Couleurs – 90 mn)

Collaboration des multinationales avec la dictature au Turkménistan

L'affaire Coca-Cola

Un film de Germán Gutiérrez et Carmen Garcia (2009 – Couleurs – 86 mn)

Une affaire qui entache la responsabilité de Coca-Cola en Colombie

DVD 3

No Comment

Un film de Nathalie Loubeyre (2008 – Couleurs – 53 mn)

La tragédie humaine des migrants abandonnés à leur sort

Toute ma vie (en prison)

Un film de Marc Evans (2008 – Couleurs – 94 mn)

L'attente interminable du plus célèbre condamné à mort des USA

http://www.bodegafilms.com/fiche_film.php?id_film=174&c=dvd#

6 films contre l’indifférence, sélectionnés par le Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris, qui célèbre ses 10 ans d’existence et constitue désormais la plus grande manifestation culturelle sur les droits humains en France. Consacrés à des problématiques contemporaines, urgentes, de toutes origines, ces films dressent un panorama de la production cinématographique de documentaires engagés. Les réalisateurs donnent la parole à des hommes et femmes habituellement mis sous silence, proposant un cinéma de combat frémissant et absolument primordial !

DVD 1

J'ai serré la main du diable

Un film de Peter Raymont (2004 – Couleurs – 91 mn)

Révélations sur l'action humanitaire pendant la guerre au Rwanda

Des monstres qui dorment

Un film de Markus CM Schmidt et Jan Bernotat (2006 – Couleurs – 94 mn)

Les conséquences de la guerre au Rwanda sur la République Démocratique du Congo

DVD 2

Business en Absurdistan

Un film d’Arto Halonen (2007 – Couleurs – 90 mn)

Collaboration des multinationales avec la dictature au Turkménistan

L'affaire Coca-Cola

Un film de Germán Gutiérrez et Carmen Garcia (2009 – Couleurs – 86 mn)

Une affaire qui entache la responsabilité de Coca-Cola en Colombie

DVD 3

No Comment

Un film de Nathalie Loubeyre (2008 – Couleurs – 53 mn)

La tragédie humaine des migrants abandonnés à leur sort

Toute ma vie (en prison)

Un film de Marc Evans (2008 – Couleurs – 94 mn)

L'attente interminable du plus célèbre condamné à mort des USA

http://www.bodegafilms.com/fiche_film.php?id_film=174&c=dvd#

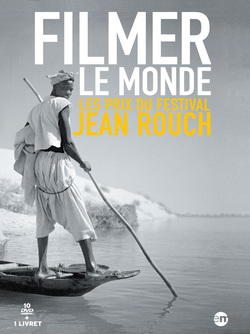

Ce coffret rassemble 25 des plus beaux documentaires du monde, tous primés au festival Jean Rouch.

Chaque année depuis 1982, ce festival créé par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch est l’occasion de projeter des documentaires exceptionnels, tournés aux quatre coins du monde.

Découvrez l’incroyable histoire des deux seuls juifs de Kaboul, l’humour des femmes d’une tribu polygame du Kenya, la poésie d’une confrérie soufie en Turquie, la vie du dernier indien de Californie…

Ce coffret rassemble 25 des plus beaux documentaires du monde, tous primés au festival Jean Rouch.

Chaque année depuis 1982, ce festival créé par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch est l’occasion de projeter des documentaires exceptionnels, tournés aux quatre coins du monde.

Découvrez l’incroyable histoire des deux seuls juifs de Kaboul, l’humour des femmes d’une tribu polygame du Kenya, la poésie d’une confrérie soufie en Turquie, la vie du dernier indien de Californie…

DVD 1

COMPLÉMENTS

http://www.editionsmontparnasse.fr/p1446/Filmer-le-monde-les-prix-du-festival-Jean-Rouch-Coffret-DVD

Chaque année depuis 1982, ce festival créé par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch est l’occasion de projeter des documentaires exceptionnels, tournés aux quatre coins du monde.

Découvrez l’incroyable histoire des deux seuls juifs de Kaboul, l’humour des femmes d’une tribu polygame du Kenya, la poésie d’une confrérie soufie en Turquie, la vie du dernier indien de Californie…

Ce coffret rassemble 25 des plus beaux documentaires du monde, tous primés au festival Jean Rouch.

Chaque année depuis 1982, ce festival créé par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch est l’occasion de projeter des documentaires exceptionnels, tournés aux quatre coins du monde.

Découvrez l’incroyable histoire des deux seuls juifs de Kaboul, l’humour des femmes d’une tribu polygame du Kenya, la poésie d’une confrérie soufie en Turquie, la vie du dernier indien de Californie…

DVD 1

- Une femme parmi les femmes de David MacDougall et Judith MacDougall (1981, 70 min, Kenya)

- La Boucane de Jean Gaumy (1984, 36 min, France)

- Le Maître des chèvres - Sacrifice et divination chez les Hamar du sud de l’Ethiopie de Ivo Strecker (1985, 44 min, Ethiopie)

- Amir, la vie d’un musicien afghan réfugié à Peshawar, Pakistan de John Baily (1986, 53 min, Pakistan)

- Cuyagua - Les diables dansants de Paul Henley, (1987, 41 min, Venezuela)

- Maîtres des rues de Dirk Dumon (1990, 51 min, République Démocratique du Congo / Zaïre)

- Les Kayapo sortent de la forêt de Michael Beckham (1989, 53 min, Brésil)

- Zaïre - Le cycle du serpent de Thierry Michel (1992, 82 min, République Démocratique du Congo / Zaïre)

- Ishi, le dernier Yahi de Jed Riffe et Pamela Roberts (1992, 57 min, États-Unis)

- Sans père ni mari de Cai Hua (1995, 26 min, Chine)

- Sivas, terre des poètes de Said Manafi et Werner T. Bauer (1995, 79 min, Turquie)

- Le Père, le Fils et le Saint Torum de Mark Soosaar (1997, 89 min, Russie)

- Conversations avec Dundiwuy Wanambi de Ian Dunlop (1995, 52 min, Australie)

- Le Départ de Damien de Pierpont (1998, 52 min, Japon)

- Mout Tania - Mourir deux fois de Ivan Boccara (1999, 56 min, Maroc)

- Chef ! de Jean-Marie Teno (1999, 61 min, Cameroun)

- Indo Pino de Martine Journet et Gérard Nougarol (2002, 84 min, Indonésie)

- Une famille du Kalahari - Le Mythe assassin de John Marshall et Claire Ritchie (2003, 86 min, Namibie)

- Les Mineurs de Hongfeng Zhang (2003, 52 min, Chine)

- Sidheswri Ashram - Une journée dans un restaurant communautaire de Calcutta de Virginie Valissant-Brylinski et Bénédicte Jouas (2004, 40 min, Inde)

- Grand-mère Taimagura de Yoshihiko Sumikawa (2004, 110 min, Japon)

- Cabale à Kaboul de Dan Alexe (2007, 87 min, Afghanistan)

- Un dimanche à Pripiat de Blandine Huk et Frédéric Cousseau (2006, 26 min, Ukraine)

- Cuba - L’art de l’attente de Eduardo Lamora (2007, 80 min, Cuba)

- Les Mursis caméra au poing de Ben Young et Olisarali Olibui (2009, 55 min, Ethiopie)

COMPLÉMENTS

- « Les Fils de l’eau » film (inédit) de Jean Rouch, en collaboration avec Roger Rosfelder (1953, 54 min, Niger). Récit de la mission ethnographique du cinéaste, dans la boucle du fleuve Niger, jusqu’aux falaises du pays dogon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

- « Le film ethnographique est une discipline émerveillée... » Livret de 32 pages.

http://www.editionsmontparnasse.fr/p1446/Filmer-le-monde-les-prix-du-festival-Jean-Rouch-Coffret-DVD

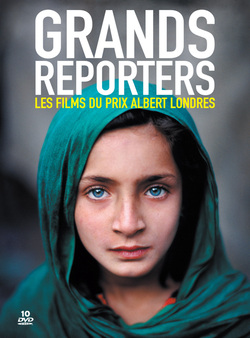

Chaque année, depuis 1985, le meilleur reportage filmé reçoit le prix Albert Londres. Des vallées afghanes aux tours de verre de la Défense, de Bogota à la Corée du Nord, à Gaza, Paris, Bombay, Sarajevo ou Beyrouth, ces films retracent l’histoire de notre temps.

DVD 1

Les Combattants de l’insolence de Christophe de Ponfilly (Afghanistan, 52 min, 1985, Interscoop)

Troisième volet du long engagement de Christophe de Ponfilly pour raconter, caméra au poing, le quotidien des Moudjahidin dans leur guerre contre l’Armée Rouge. Au cœur de villages détruits et de vallées grandioses, le reporter et son ami Bertrand Gallet s’attachent à raconter l’organisation de la résistance dans le Panjshir. De grottes en « karagas » (garnisons militaires), le spectateur voyage parmi les unités combattantes. Portraits d’hommes « seuls face au monde » qui, la plupart du temps, semblent attendre l’offensive de l’ennemi, pour mieux la repousser. Ils cuisinent, ils chantent ou réparent leurs chaussures… Ils vivent debout, fusil à porté de main. Ce film donne à voir ce qui n’a pas été montré et donne à entendre les voix des sans-voix.

Reportages au Liban de Philippe Rochot (Liban, 11 min, 1986, Ina)

J’ai appris que j’avais reçu le Prix Albert Londres dans les minutes qui ont suivi ma libération des geôles du Liban en juin 1986…

En cette année 1986, j’avais beaucoup donné de ma personne pour expliquer la situation politico-militaire à Beyrouth et le sort de nos compatriotes capturés. J’avais surtout accepté de me rendre sur place, avec Jean-Louis Normandin, Georges Hansen et Aurel Cornea après l’annonce de « l’exécution » de Michel Seurat par les terroristes du « Jihad islamique » alors que la chasse aux français était lancée dans les rues de la capitale pour faire payer à notre pays ses livraisons d’armes à l’Irak de Saddam Hussein. Je me disais même que si tous les journalistes s’étaient donnés autant que moi pour couvrir la guerre du Liban, le monde entier serait parfaitement informé de la situation...

Depuis ma libération, je ne suis retourné qu’une seule fois au Liban mais j’ai gardé les mêmes sentiments et la même passion à l’égard de ce pays. Tout le monde me dit que derrière les mots : « Jihad islamique », « soldats de Dieu » ou « Organisation de la Justice révolutionnaire » se cachait en fait le Hezbollah et ses amis d’Iran et que ce sont eux, les preneurs d’otages. Je regarde donc aujourd’hui avec intérêt, passion et curiosité, évoluer le Parti de Dieu sur la scène libanaise en guettant ses faux pas...

Philippe Rochot

Liban. Au pays des morts vivants de Frédéric Laffont (Liban, 13 min, 1987, Interscoop)

J’avais vingt ans quand, pour la première fois, j’ai voulu partir dans Beyrouth en guerre. Je voulais y filmer le quotidien d’un fleuriste qui continuait à livrer ses bouquets de part et d’autre de la ligne de front. La veille de mon départ, à cause des bombardements, l’aéroport a été fermé. Au fil des ans et du conflit, je suis allé plusieurs fois à Beyrouth sans jamais retrouver le fleuriste.

Voilà les témoignages de ceux qui vivaient sous les bombes et le regard, fragile, d’un jeune homme qui promenait sa caméra, son imaginaire et ses vingt ans dans la guerre.

Je repars bientôt pour filmer les Libanais. Les fragrances de fleurs jamais fanées guident encore mes pas.

Frédéric Laffont

Barbie, sa deuxième vie de Daniel Leconte (Bolivie, France, 52 min, 1988, Ina)

Tracer la deuxième vie de Klaus Barbie, c’est l’objet de ce film. Une vie qu’il a menée après avoir échappé à la justice des Alliés, une vie de nazi toujours, au service d’autres dictateurs, sous d’autres latitudes… En 1985, quand je me suis lancé dans cette aventure incertaine à travers l’Amérique latine, je ne me demandais pas pourquoi je faisais ce voyage. Je savais ou plus précisément, je croyais savoir.

Daniel Leconte

DVD 2

Les Enfants de la honte de Denis Vincenti et Patrick Schmitt (France, 46 min, 1989, TF1)

Les Enfants de la honte est avant tout une histoire humaine. Patrick Schmitt, journaliste caméraman, Thierry Fournet, à l’époque preneur de son devenu depuis, réalisateur et moi-même jeune grand reporter fraîchement recruté par Jean Bertolino. Nous sommes en 1988, il y a 13 ans que les américains ont quitté en catastrophe le Vietnam, poussés dehors par des Vietminh, impatients de prendre en main la destinée de leur pays. Les Américains de Nixon vont s’échapper du Vietnam en laissant derrière eux des casernes, du matériel, une culture yankee, mais aussi des enfants, fruits d’unions furtives entre des militaires américains et de jeunes vietnamiennes.

Tout commence avec notre ami Thierry Fournet qui, fréquentant depuis quelques temps le Vietnam, avait repéré des groupes de jeunes Vietnamiens errants dans les rues de Ho Chi Minh. Ces jeunes gens avaient comme particularité d’avoir une couleur de peau différente de celle des autres enfants vietnamiens.

Certains étaient noirs, d’autres étaient blancs, ils n’étaient pas allés à l’école et pourtant, certains d’entre eux parlaient même l’américain. Ces enfants étaient le témoignage d’une sale guerre, la guerre du Vietnam ; ils portaient sur eux le visage de la collaboration, c’étaient « des enfants de la honte ».

Denis Vincenti

J’ai 12 ans et je fais la guerre de Gilles de Maistre (Irlande, Colombie, Cambodge, Mozambique, USA, 53 min, 1990, Agence Capa, Canal + et France 3)

Seul, en 1990, au Mozambique, en Irlande du Nord, au Cambodge, en Colombie dévastés par les guerres et les famines endémiques, je réalise un de mes premiers grands reportages. Ce film, consacré aux enfants soldats, J’ai 12 ans et je fais la guerre, me vaudra le Prix Albert Londres, des cicatrices profondes… Et le début d’une série de nombreux documentaires sur ces « Interdits d’enfances », aux quatre coins du monde. Chaque fois, j’ai retrouvé cette même solitude, physique, morale, spirituelle, face à tous ces drames. Tous les grands reporters connaissent ces sensations, ces émotions complexes. Rares sont ceux qui en parlent, murés derrière les faits, les raisons objectives qui sont la base de leur métier : éclairer, informer, dénoncer, « porter la caméra dans la plaie » sur les traces de notre maître, Albert Londres.

Gilles de Maistre

La Taupe (L’Affaire Farewell) d’Hervé Brusini et Dominique Tierce (France, URSS, 47 min, 1991, Ina)

Il fredonnait « Les Feuilles mortes » dans l’hiver de Moscou. Et nous étions stupéfaits. Les talents - par ailleurs indéniables - du chanteur n’y étaient pour rien. Non. Mais c’est pourtant bien cette belle voix de baryton qui nous avait fait stopper net les débuts de l’interview. Des mois de questions sans réponse venaient tout à coup de trouver une issue inespérée. « Vous êtes bien le beau frère de Farewell, l’homme qu’on accuse chez vous d’être un espion à la solde de l’Occident ? », lui avions-nous demandé. Sans hésitation aucune, derrière sa barbe grisonnante et son sourire, le stentor avait acquiescé : « Oui, tout à fait ! Vous voulez dire Vladimir Vetrov, bien sûr ! Je suis très heureux de voir enfin des français. Il a tout fait pour vous. D’ailleurs, sa femme travaille tout près d’ici. Vous pouvez la rencontrer dès maintenant ! »

Dominique Tierce et Hervé Brusini

DVD 3

Le Grand Shpount de Lise Blanchet et Jean-Michel Destang (France, 52 min, 1992, Ina)

Gilles pose des lignes aux PTT. Maryvonne est coiffeuse. Ils ont trois filles.

Ils habitent la banlieue d’Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, une terre du nord, où la mer est loin derrière les sillons des champs d’endives et de chicons.

Depuis dix-sept ans, dans le hangar d’une ferme, Gilles construit seul le Grand Shpountz : une goélette de vingt-deux mètres de long entièrement en bois. Un chef-d’œuvre. Un rêve démesuré, démentiel.

Mais un rêve sacrifice : depuis dix-sept ans, celui d’une vie de famille, de vacances, de jolis vêtements, de temps libre, de présence auprès des enfants.

Un jour, le Grand Shpountz s’en va. La maison d’Arras est vendue, la famille se déchire : les deux filles aînées restent sur le quai, la petite dernière et les parents partent. Pour une autre vie, là-bas, de l’autre côté de l’océan. Une seconde vie, à cinquante ans.

Lise Blanchet

Cinq jours dans Sarajevo de Jean-Jacques Le Garrec (Bosnie, 10 min, 1993, Ina)

La guerre s’installe avec ses évidences, parfois simplicité, dans une sorte d’immédiateté. On saute d’un quotidien agité par de banales préoccupations à une horreur où chacun est projeté si vite qu’on pourrait croire qu’il y était préparé. Car la nature humaine affronte beaucoup plus pleinement et beaucoup plus vite l’incroyable violence que l’esprit n’avait imaginé.

Jean-Jacques Le Garrec

Rachida, lettres d’Algérie de Florence Dauchez (Algérie, 52 min, 1994, France 3 et Les Films d’ici)

Dans une cité HLM contrôlée par le FIS dans la banlieue d’Alger, Rachida a la charge de ses sept enfants qu’elle élève seule depuis son divorce. Portrait de famille, en même temps que témoignage d’une femme et mère algérienne, ce film nous montre avec force et émotion le quotidien d’un pays qui s’enferme dans la violence. « Tu montreras ce qu’est devenue la vie chez nous et moi, je t’écrirai des lettres ». Ces lettres de Rachida, écrites à l’issue du tournage, à la fois lucides et douloureuses, sont le complément indispensable de ce portrait fort et émouvant.

Voleurs d’organes de Marie-Monique Robin (Argentine, Mexique, Colombie, 57 min, 1995, Agence Capa et Planète)

« La rumeur courait l’Amérique Latine depuis 1985. Elle racontait que des enfants disparaissaient : on leur volait les yeux ou les reins. Légende ou réalité ? Nous avons enquêté du sud au nord de la planète. Nous avons recherché les victimes en essayant de briser une implacable loi du silence. »

Ainsi débute l’enquête de Marie-Monique Robin.

« Quinze ans plus tard, et malgré toutes les épreuves que j’ai dû traverser, je suis très fière de cette enquête que je referais exactement de la même manière, s’il le fallait. N’en déplaise à tous ceux qui ont voulu étouffer un trafic odieux, dont l’existence est aujourd’hui reconnue par la plupart des instances internationales comme le Conseil de l’Europe qui écrivait en 2003 qu’il ne représente malheureusement pas "un problème nouveau"... »

Marie-Monique Robin

DVD 4

Les Seigneurs de Behring de Patrick Boitet et Frédéric Tonolli (Russie, 52 min, 1996, Point du jour)

Tout est parti d’une photo. Une photo d’une puissance incroyable malgré sa petite taille. Je l’ai découverte par hasard en 1993 dans une salle d’attente en feuilletant un hebdomadaire féminin. On y voyait une tête de morse ensanglantée sur une plage de galets gris. Pas de légende mais un parfum de légende…

En quelques lignes, on apprenait que l’auteur du cliché, Françoise Huguier, venait de recevoir le World press photo pour un travail de plusieurs mois mené en Sibérie. J’ai couru à la FNAC acheter son livre En route pour Behring et puis j’ai contacté la photographe pour lui faire raconter son périple. Je voulais connaître l’endroit où elle avait pris le cliché. C’est ainsi que j’entendis pour la première fois mentionner le nom de Ouelen, le dernier village de la péninsule de Tchoukotka, le pays des Tchouktches. Ne cherchez pas sur une carte. C’est le bout du bout du bout de l’Eurasie, en face de l’Alaska, sur le détroit de Behring. J’ai pensé à Jack London, l’un des auteurs préférés de mon enfance et je me suis dit qu’il restait encore des terres d’aventure et des hommes au destin extraordinaire. A partir de ce moment-là, j’ai rêvé de pouvoir les découvrir. Il m’a fallu un an pour y parvenir.

Patrick Boitet

La Corse de Claude Sempère (France, 44 min, 1997, Ina)

Un an d’enquête. Cinq équipes de tournage dans l’île pendant plusieurs semaines pour une émission complète sur la Corse. Tout commence début 1996.

Six cents cagoulés se réunissent dans le maquis à Tralonca. L’image est diffusée sur toutes les télévisions. Paul Nahon et Bernard Benyamin qui pilotent Envoyé spécial décident alors de lancer un magazine entièrement consacré à la situation dans l’île. Ils nous donnent carte blanche et les moyens de travailler. On a voulu surtout donner la parole aux victimes d’attentats et montrer la dérive mafieuse de certains mouvements nationalistes. 1996, c’est deux ans avant l’assassinat du préfet Erignac...

Le Prix Albert Londres est venu récompenser ce travail d’investigation. C’est tellement rare aujourd’hui, les enquêtes à la télévision.

Claude Sempère

Chronique d’une tempête annoncée de Catherine Jentile et Manuel Joachim (Israël, Palestine, 29 min, 1998, TF1)

Je me souviens précisément du moment où mon téléphone portable a sonné pour m’annoncer que j’avais le Prix Albert Londres. Mon cœur battait fort, très fort et j’ai pensé à toutes les personnes que j’avais croisées pour faire mon reportage sur cette Chronique d’une tempête annoncée, c’est-à-dire les habitants de Gaza. Ce prix était aussi un moyen d’attirer l’attention sur l’incroyable souffrance et l’incommensurable gâchis du Moyen-Orient.

Catherine Jentile

DVD 5

Les Blanchisseuses de Magdalende Christophe Weber et Nicolas Glimois (Irlande, 52 min, 1999, Sunset presse)

Les pêcheurs de pécheresses. Nicolas Glimois a découvert cette histoire : ces dizaines de milliers de jeunes femmes irlandaises enfermées, souvent à vie, mises aux travaux forcés, dans des couvents. Parce qu’elles étaient supposées en « danger moral ». Ou des « filles-mères », ou des gamines abandonnées « aux soins » de l’église, parce qu’il y avait trop de mômes dans trop de familles dans la très catholique Irlande.

Christophe Weber et Nicolas Glimois

Les Damnés de la Terre de Rivoherizo Andriakoto (Madagascar, 53 min, 2000, Les Films du Cyclope)

Lorsqu’en 1997, nous avons connaissance des dénis de justice et l’oubli total d’hommes incarcérés sur l’île de Nosy-Lava, nous décidons de témoigner pour ces iniquités. La France et son système colonial ont joué un rôle essentiel dans l’histoire de Madagascar. Et pourtant pour la plupart d’entre nous, le peuple malgache et son histoire restent une inconnue, bien qu’une forte communauté malgache soit installée dans notre pays. La France a joué un rôle majeur dans l’emprisonnement des forçats de ce bagne ; rôle que perpétueront les représentants élus de la République de Madagascar. Certains de ces condamnés ont été emprisonnés sous la Présidence du général de Gaulle pour des faits absous depuis bien longtemps.

Djamel Sellani

Seule avec la guerre de Danielle Arbid (Liban, 59 min, 2001, Movimento)

À l’aventure. Avant de faire des films, j’étais journaliste et je pense, une très mauvaise journaliste. Je n’arrivais pas à trouver la bonne distance pour écrire un article. J’essayais de fabriquer, d’appliquer des règles, mais ça ne marchait jamais. Je ne comprenais pas comment on peut s’effacer derrière ses propres mots, comment on peut être efficace et objectif. Il y a toujours forcément un regard, des goûts, des partis-pris...

Du coup, quand je me suis lancée dans l’aventure de mon premier documentaire Seule avec la guerre, j’ai fait en sorte d’inverser toutes les règles que j’ai apprises. J’ai voulu d’abord me mettre en avant, de sorte que le spectateur sache qui parle et qui donne son avis. Je me suis filmée. Quand le propos des gens que j’interviewais m’insupportait, je m’accrochais avec eux. Quand j’étais émue par leurs histoires, je le montrais, au risque de brusquer les spectateurs, car la plupart de ceux que j’interviewais avaient des idées discutables et étaient des ex-miliciens hallucinés de la guerre civile libanaise. Mais je voulais que mes choix soient assumés à l’écran. Je voulais aller au bout de l’enquête que je menais, me mettre en danger, exactement comme ceux à qui je demande de replonger dans cette guerre et de se confier à visage découvert. Je ne voulais surtout pas juger.

Mon film a obtenu le Prix Albert Londres. Et je pense que ça m’a consolé avec le journalisme. Depuis j’ai compris qu’on peut faire du journalisme de plusieurs manières. Il faut avant tout suivre son cœur et se lancer dans l’aventure. C’est ce qu’ Albert Londres, je crois, faisait.

Danielle Arbid

DVD 6

La Justice des hommes de Jean-Xavier de Lestrade et Thierry de Lestrade (Rwanda, 92 min, 2002, Maha Productions)

Au printemps 1994, en moins de trois mois, 800 000 hommes, femmes, et enfants ont été assassinés au Rwanda, victimes de l’un des plus terrifiants génocides du siècle.

En 2002, 130 000 suspects croupissent toujours en prison, dans l’attente d’être jugés.

Au début des procès, faute d’avocat acceptant de les défendre, les prévenus se présentaient seuls face à leurs juges. Mais depuis 1999, l’association Avocats sans Frontières envoie des avocats européens et africains pour que tous aient droit à un procès juste et équitable.

Le film raconte l’aventure de Laurence Dupuy Jauvert, jeune avocate toulousaine, envoyée en mission au Rwanda pour défendre ceux qui ont commis le crime le plus odieux : celui de génocide.

Ce film nous interroge sur la notion même de justice et d’humanité.

Jean-Xavier de Lestrade

Reportages à Naplouse de Bertrand Coq et Gilles Jacquier (Palestine, 7 min, 2003, France 2)

C’était pendant l’opération « Rempart ». Au printemps 2002. Prenant prétexte d’une série d’attentats suicides, l’armée israélienne réoccupait les villes de Cisjordanie concédées à l’autorité palestinienne : Ramallah, Naplouse, Jenine...

À Naplouse, les fédayins se battaient retranchés dans la vieille ville, la casbah. Quelques centaines de combattants mêlés à la population civile, à la fois otage et bouclier. Avec le cameraman Gilles Jacquier et Khaled Abou Aker, le fixeur palestinien du bureau de France 2 à Jérusalem, nous étions entrés à Naplouse clandestinement, forçant le blocus imposé par les Israéliens.

Bertrand Coq

DVD 7

S21, la machine de mort Khmère Rouge de Rithy Panh (Cambodge, 100 min, 2004, Arte et Ina)

Au Cambodge, sous les Khmers rouges, S21 était le principal « bureau de la sécurité ». Dans ce centre de détention de Tuol Sleng, situé au cœur de la capitale Phnom Penh, entre 14 000 et 17 000 prisonniers ont été torturés, interrogés puis exécutés entre 1975 et 1979. Sept seulement ont survécu. Trois sont encore en vie. Et, pour S21, la machine de mort khmère rouge, deux sont revenus à Tuol Sleng : Vann Nath, dont le directeur du S21 avait fait son peintre officiel, et ChumMey, qui savait réparer les machines à écrire.

Pour tenter de comprendre comment le parti communiste du Kampuchéa démocratique a organisé et mis en œuvre sa politique d’élimination systématique, Rithy Panh et son équipe ont entrepris, pendant trois ans, une longue enquête auprès de ces rares rescapés, mais aussi auprès de leurs anciens bourreaux : chef adjoint de la sécurité, gardiens, photographe, infirmier... Ils ont convaincu les uns et les autres de revenir sur le lieu même de l’ancien S21, actuellement reconverti en musée du Génocide, pour confronter leurs témoignages.

La Traversée clandestine de Grégoire Deniau et Guillaume Martin (Maroc, Espagne, 48 min, 2005, France 2)

La photo à la une de la presse espagnole d’un africain trempé et épuisé sur le sable d’une plage des Canaries entouré de touristes nordiques bronzant ou plutôt tentant de bronzer dans leur transat sans porter attention à cet homme à l’agonie, voilà le déclencheur. Pourquoi, comment… Des mois d’enquête, des mois de tournage, en compagnie d’hommes et d’une femme essayant pour certains depuis des années de rejoindre l’Europe.

Grégoire Deniau

DVD 8

La Malédiction de naître fille de Manon Loizeau et Alexis Marant (Inde, Pakistan, Chine, 53 min, 2006, Agence Capa et Arte France)

C’est une scène quotidienne, presque banale. Dans un faubourg de New Delhi, une jeune femme accouche dans un hôpital aux murs crasseux. Derrière un rideau jauni, au fond d’une salle immense qui ressemble à un hôpital de fortune en tant de guerre, un cri. Celui d’un nouveau né. C’est une petite fille. L’infirmière la montre à sa mère, celle-ci détourne les yeux.

Manon Loizeau

Muttur, un crime contre l’humanitaire d’Anne Poiret, Gwen Le Gouil, Fabrice Launay (Sri Lanka, 51 min, 2007, Maximal Prod)

Le 4 août 2006, 17 travailleurs humanitaires d’Action contre la Faim étaient assassinés dans la ville de Muttur, au Nord-est du Sri Lanka. Ce massacre est le plus important commis contre une organisation non gouvernementale à ce jour.

Anne Poiret

DVD 9

Rafah, chroniques d’une ville dans la bande de Gaza d’Alexis Monchovet, Stéphane Marchetti et Sébastien Mesquida (Palestine, 53 min, 2008, Playprod et System TV)

La réalisation de Rafah, chroniques d’une ville dans la bande de Gaza a été une expérience à la fois intense, difficile et inoubliable. Ce projet est né en juillet 2005 alors que les colons et l’armée israélienne se préparent à quitter la bande de Gaza. Nous sommes à la veille d’un événement historique. La diplomatie internationale espère, les médias s’interrogent, mais personne ne sait vraiment ce que le désengagement va apporter à la région. Le film s’impose alors comme une évidence. Rafah est au centre de tous les enjeux. La ville est collée à l’Égypte et pour la première fois, les palestiniens vont contrôler cette frontière. La communauté internationale voudrait que le point de passage fonctionne normalement pour que la bande de Gaza puisse se développer économiquement.

Mais Rafah est un haut lieu du trafic d’armes et le désengagement n’a pas mis fin au conflit israélo-palestinien. Tsahal quitte Gaza le 12 septembre 2005. Nous décidons alors de rester un an à Rafah, pour filmer l’évolution de la situation.

Alexis Monchovet et Stéphane Marchetti

Han, le prix de la liberté d’Alexandre Dereims (Corée du Nord, Chine, 52 min, 2009, P.N. et Java Films)

Je m’intéresse à la Corée du Nord depuis quelques années et je connaissais l’histoire des réfugiés nord-coréens qui traversent clandestinement la Chine et le sud-est asiatique pour arriver en Corée du Sud. Cette histoire-là n’avait pas encore été filmée. C’est en enquêtant que j’ai véritablement pris la mesure du sujet.

Alexandre Dereims

DVD 10

La Mise à mort du travail de Jean-Robert Viallet (France, 193 min, 2010, Yami 2)

Prix du meilleur documentaire de télévision aux Prix 2010 du Syndicat français de la critique.

L’histoire du cinéma documentaire nous montre que si, depuis des décennies, les hôpitaux, les prisons, les commissariats, les tribunaux se sont ouverts au regard des documentaristes, l’entreprise, elle, plus que tout autre milieu, est opaque, fermée, interdite au regard critique.

En débutant cette trilogie sur le monde du travail, je voulais tenter une longue immersion pour filmer le monde de l’entreprise, des ouvriers jusqu’aux actionnaires. Je voulais des « boîtes » normales, anodines, banales mais aussi mondialisées et standardisées. De ces entreprises dans lesquelles des millions d’entre nous travaillent.

De tout temps, la réflexion sur la nature du travail s’est accompagnée d’une réflexion sur l’aliénation. Le travail est ambivalent. Il peut être tuant, « cassant », harassant, comme il peut être source de développement social (faire partie d’un collectif, fabriquer du sens ensemble) et subjectif (agir sur le monde, obtenir de la reconnaissance, construire une identité, développer ses compétences et habiletés).

En se raréfiant, le travail s’est transformé. Là où il pouvait auparavant faire souffrir physiquement, il pèse aujourd’hui aussi sur la santé mentale (d’après la Commission Européenne, trois à quatre pour cent du PIB de l’Union Européenne sont consacrés au traitement de ces souffrances).

Jean-Robert Viallet

http://www.editionsmontparnasse.fr/p1319/Grands-reporters-les-films-du-prix-Albert-Londres-Coffret-DVD

DVD 1

Les Combattants de l’insolence de Christophe de Ponfilly (Afghanistan, 52 min, 1985, Interscoop)

Troisième volet du long engagement de Christophe de Ponfilly pour raconter, caméra au poing, le quotidien des Moudjahidin dans leur guerre contre l’Armée Rouge. Au cœur de villages détruits et de vallées grandioses, le reporter et son ami Bertrand Gallet s’attachent à raconter l’organisation de la résistance dans le Panjshir. De grottes en « karagas » (garnisons militaires), le spectateur voyage parmi les unités combattantes. Portraits d’hommes « seuls face au monde » qui, la plupart du temps, semblent attendre l’offensive de l’ennemi, pour mieux la repousser. Ils cuisinent, ils chantent ou réparent leurs chaussures… Ils vivent debout, fusil à porté de main. Ce film donne à voir ce qui n’a pas été montré et donne à entendre les voix des sans-voix.

Reportages au Liban de Philippe Rochot (Liban, 11 min, 1986, Ina)

J’ai appris que j’avais reçu le Prix Albert Londres dans les minutes qui ont suivi ma libération des geôles du Liban en juin 1986…

En cette année 1986, j’avais beaucoup donné de ma personne pour expliquer la situation politico-militaire à Beyrouth et le sort de nos compatriotes capturés. J’avais surtout accepté de me rendre sur place, avec Jean-Louis Normandin, Georges Hansen et Aurel Cornea après l’annonce de « l’exécution » de Michel Seurat par les terroristes du « Jihad islamique » alors que la chasse aux français était lancée dans les rues de la capitale pour faire payer à notre pays ses livraisons d’armes à l’Irak de Saddam Hussein. Je me disais même que si tous les journalistes s’étaient donnés autant que moi pour couvrir la guerre du Liban, le monde entier serait parfaitement informé de la situation...

Depuis ma libération, je ne suis retourné qu’une seule fois au Liban mais j’ai gardé les mêmes sentiments et la même passion à l’égard de ce pays. Tout le monde me dit que derrière les mots : « Jihad islamique », « soldats de Dieu » ou « Organisation de la Justice révolutionnaire » se cachait en fait le Hezbollah et ses amis d’Iran et que ce sont eux, les preneurs d’otages. Je regarde donc aujourd’hui avec intérêt, passion et curiosité, évoluer le Parti de Dieu sur la scène libanaise en guettant ses faux pas...

Philippe Rochot

Liban. Au pays des morts vivants de Frédéric Laffont (Liban, 13 min, 1987, Interscoop)

J’avais vingt ans quand, pour la première fois, j’ai voulu partir dans Beyrouth en guerre. Je voulais y filmer le quotidien d’un fleuriste qui continuait à livrer ses bouquets de part et d’autre de la ligne de front. La veille de mon départ, à cause des bombardements, l’aéroport a été fermé. Au fil des ans et du conflit, je suis allé plusieurs fois à Beyrouth sans jamais retrouver le fleuriste.

Voilà les témoignages de ceux qui vivaient sous les bombes et le regard, fragile, d’un jeune homme qui promenait sa caméra, son imaginaire et ses vingt ans dans la guerre.

Je repars bientôt pour filmer les Libanais. Les fragrances de fleurs jamais fanées guident encore mes pas.

Frédéric Laffont

Barbie, sa deuxième vie de Daniel Leconte (Bolivie, France, 52 min, 1988, Ina)

Tracer la deuxième vie de Klaus Barbie, c’est l’objet de ce film. Une vie qu’il a menée après avoir échappé à la justice des Alliés, une vie de nazi toujours, au service d’autres dictateurs, sous d’autres latitudes… En 1985, quand je me suis lancé dans cette aventure incertaine à travers l’Amérique latine, je ne me demandais pas pourquoi je faisais ce voyage. Je savais ou plus précisément, je croyais savoir.

Daniel Leconte

DVD 2

Les Enfants de la honte de Denis Vincenti et Patrick Schmitt (France, 46 min, 1989, TF1)

Les Enfants de la honte est avant tout une histoire humaine. Patrick Schmitt, journaliste caméraman, Thierry Fournet, à l’époque preneur de son devenu depuis, réalisateur et moi-même jeune grand reporter fraîchement recruté par Jean Bertolino. Nous sommes en 1988, il y a 13 ans que les américains ont quitté en catastrophe le Vietnam, poussés dehors par des Vietminh, impatients de prendre en main la destinée de leur pays. Les Américains de Nixon vont s’échapper du Vietnam en laissant derrière eux des casernes, du matériel, une culture yankee, mais aussi des enfants, fruits d’unions furtives entre des militaires américains et de jeunes vietnamiennes.

Tout commence avec notre ami Thierry Fournet qui, fréquentant depuis quelques temps le Vietnam, avait repéré des groupes de jeunes Vietnamiens errants dans les rues de Ho Chi Minh. Ces jeunes gens avaient comme particularité d’avoir une couleur de peau différente de celle des autres enfants vietnamiens.

Certains étaient noirs, d’autres étaient blancs, ils n’étaient pas allés à l’école et pourtant, certains d’entre eux parlaient même l’américain. Ces enfants étaient le témoignage d’une sale guerre, la guerre du Vietnam ; ils portaient sur eux le visage de la collaboration, c’étaient « des enfants de la honte ».

Denis Vincenti

J’ai 12 ans et je fais la guerre de Gilles de Maistre (Irlande, Colombie, Cambodge, Mozambique, USA, 53 min, 1990, Agence Capa, Canal + et France 3)

Seul, en 1990, au Mozambique, en Irlande du Nord, au Cambodge, en Colombie dévastés par les guerres et les famines endémiques, je réalise un de mes premiers grands reportages. Ce film, consacré aux enfants soldats, J’ai 12 ans et je fais la guerre, me vaudra le Prix Albert Londres, des cicatrices profondes… Et le début d’une série de nombreux documentaires sur ces « Interdits d’enfances », aux quatre coins du monde. Chaque fois, j’ai retrouvé cette même solitude, physique, morale, spirituelle, face à tous ces drames. Tous les grands reporters connaissent ces sensations, ces émotions complexes. Rares sont ceux qui en parlent, murés derrière les faits, les raisons objectives qui sont la base de leur métier : éclairer, informer, dénoncer, « porter la caméra dans la plaie » sur les traces de notre maître, Albert Londres.

Gilles de Maistre

La Taupe (L’Affaire Farewell) d’Hervé Brusini et Dominique Tierce (France, URSS, 47 min, 1991, Ina)

Il fredonnait « Les Feuilles mortes » dans l’hiver de Moscou. Et nous étions stupéfaits. Les talents - par ailleurs indéniables - du chanteur n’y étaient pour rien. Non. Mais c’est pourtant bien cette belle voix de baryton qui nous avait fait stopper net les débuts de l’interview. Des mois de questions sans réponse venaient tout à coup de trouver une issue inespérée. « Vous êtes bien le beau frère de Farewell, l’homme qu’on accuse chez vous d’être un espion à la solde de l’Occident ? », lui avions-nous demandé. Sans hésitation aucune, derrière sa barbe grisonnante et son sourire, le stentor avait acquiescé : « Oui, tout à fait ! Vous voulez dire Vladimir Vetrov, bien sûr ! Je suis très heureux de voir enfin des français. Il a tout fait pour vous. D’ailleurs, sa femme travaille tout près d’ici. Vous pouvez la rencontrer dès maintenant ! »

Dominique Tierce et Hervé Brusini

DVD 3

Le Grand Shpount de Lise Blanchet et Jean-Michel Destang (France, 52 min, 1992, Ina)

Gilles pose des lignes aux PTT. Maryvonne est coiffeuse. Ils ont trois filles.

Ils habitent la banlieue d’Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, une terre du nord, où la mer est loin derrière les sillons des champs d’endives et de chicons.

Depuis dix-sept ans, dans le hangar d’une ferme, Gilles construit seul le Grand Shpountz : une goélette de vingt-deux mètres de long entièrement en bois. Un chef-d’œuvre. Un rêve démesuré, démentiel.

Mais un rêve sacrifice : depuis dix-sept ans, celui d’une vie de famille, de vacances, de jolis vêtements, de temps libre, de présence auprès des enfants.

Un jour, le Grand Shpountz s’en va. La maison d’Arras est vendue, la famille se déchire : les deux filles aînées restent sur le quai, la petite dernière et les parents partent. Pour une autre vie, là-bas, de l’autre côté de l’océan. Une seconde vie, à cinquante ans.

Lise Blanchet

Cinq jours dans Sarajevo de Jean-Jacques Le Garrec (Bosnie, 10 min, 1993, Ina)

La guerre s’installe avec ses évidences, parfois simplicité, dans une sorte d’immédiateté. On saute d’un quotidien agité par de banales préoccupations à une horreur où chacun est projeté si vite qu’on pourrait croire qu’il y était préparé. Car la nature humaine affronte beaucoup plus pleinement et beaucoup plus vite l’incroyable violence que l’esprit n’avait imaginé.

Jean-Jacques Le Garrec

Rachida, lettres d’Algérie de Florence Dauchez (Algérie, 52 min, 1994, France 3 et Les Films d’ici)

Dans une cité HLM contrôlée par le FIS dans la banlieue d’Alger, Rachida a la charge de ses sept enfants qu’elle élève seule depuis son divorce. Portrait de famille, en même temps que témoignage d’une femme et mère algérienne, ce film nous montre avec force et émotion le quotidien d’un pays qui s’enferme dans la violence. « Tu montreras ce qu’est devenue la vie chez nous et moi, je t’écrirai des lettres ». Ces lettres de Rachida, écrites à l’issue du tournage, à la fois lucides et douloureuses, sont le complément indispensable de ce portrait fort et émouvant.

Voleurs d’organes de Marie-Monique Robin (Argentine, Mexique, Colombie, 57 min, 1995, Agence Capa et Planète)

« La rumeur courait l’Amérique Latine depuis 1985. Elle racontait que des enfants disparaissaient : on leur volait les yeux ou les reins. Légende ou réalité ? Nous avons enquêté du sud au nord de la planète. Nous avons recherché les victimes en essayant de briser une implacable loi du silence. »

Ainsi débute l’enquête de Marie-Monique Robin.

« Quinze ans plus tard, et malgré toutes les épreuves que j’ai dû traverser, je suis très fière de cette enquête que je referais exactement de la même manière, s’il le fallait. N’en déplaise à tous ceux qui ont voulu étouffer un trafic odieux, dont l’existence est aujourd’hui reconnue par la plupart des instances internationales comme le Conseil de l’Europe qui écrivait en 2003 qu’il ne représente malheureusement pas "un problème nouveau"... »

Marie-Monique Robin

DVD 4

Les Seigneurs de Behring de Patrick Boitet et Frédéric Tonolli (Russie, 52 min, 1996, Point du jour)

Tout est parti d’une photo. Une photo d’une puissance incroyable malgré sa petite taille. Je l’ai découverte par hasard en 1993 dans une salle d’attente en feuilletant un hebdomadaire féminin. On y voyait une tête de morse ensanglantée sur une plage de galets gris. Pas de légende mais un parfum de légende…

En quelques lignes, on apprenait que l’auteur du cliché, Françoise Huguier, venait de recevoir le World press photo pour un travail de plusieurs mois mené en Sibérie. J’ai couru à la FNAC acheter son livre En route pour Behring et puis j’ai contacté la photographe pour lui faire raconter son périple. Je voulais connaître l’endroit où elle avait pris le cliché. C’est ainsi que j’entendis pour la première fois mentionner le nom de Ouelen, le dernier village de la péninsule de Tchoukotka, le pays des Tchouktches. Ne cherchez pas sur une carte. C’est le bout du bout du bout de l’Eurasie, en face de l’Alaska, sur le détroit de Behring. J’ai pensé à Jack London, l’un des auteurs préférés de mon enfance et je me suis dit qu’il restait encore des terres d’aventure et des hommes au destin extraordinaire. A partir de ce moment-là, j’ai rêvé de pouvoir les découvrir. Il m’a fallu un an pour y parvenir.

Patrick Boitet

La Corse de Claude Sempère (France, 44 min, 1997, Ina)

Un an d’enquête. Cinq équipes de tournage dans l’île pendant plusieurs semaines pour une émission complète sur la Corse. Tout commence début 1996.

Six cents cagoulés se réunissent dans le maquis à Tralonca. L’image est diffusée sur toutes les télévisions. Paul Nahon et Bernard Benyamin qui pilotent Envoyé spécial décident alors de lancer un magazine entièrement consacré à la situation dans l’île. Ils nous donnent carte blanche et les moyens de travailler. On a voulu surtout donner la parole aux victimes d’attentats et montrer la dérive mafieuse de certains mouvements nationalistes. 1996, c’est deux ans avant l’assassinat du préfet Erignac...

Le Prix Albert Londres est venu récompenser ce travail d’investigation. C’est tellement rare aujourd’hui, les enquêtes à la télévision.

Claude Sempère

Chronique d’une tempête annoncée de Catherine Jentile et Manuel Joachim (Israël, Palestine, 29 min, 1998, TF1)

Je me souviens précisément du moment où mon téléphone portable a sonné pour m’annoncer que j’avais le Prix Albert Londres. Mon cœur battait fort, très fort et j’ai pensé à toutes les personnes que j’avais croisées pour faire mon reportage sur cette Chronique d’une tempête annoncée, c’est-à-dire les habitants de Gaza. Ce prix était aussi un moyen d’attirer l’attention sur l’incroyable souffrance et l’incommensurable gâchis du Moyen-Orient.

Catherine Jentile

DVD 5

Les Blanchisseuses de Magdalende Christophe Weber et Nicolas Glimois (Irlande, 52 min, 1999, Sunset presse)

Les pêcheurs de pécheresses. Nicolas Glimois a découvert cette histoire : ces dizaines de milliers de jeunes femmes irlandaises enfermées, souvent à vie, mises aux travaux forcés, dans des couvents. Parce qu’elles étaient supposées en « danger moral ». Ou des « filles-mères », ou des gamines abandonnées « aux soins » de l’église, parce qu’il y avait trop de mômes dans trop de familles dans la très catholique Irlande.

Christophe Weber et Nicolas Glimois

Les Damnés de la Terre de Rivoherizo Andriakoto (Madagascar, 53 min, 2000, Les Films du Cyclope)

Lorsqu’en 1997, nous avons connaissance des dénis de justice et l’oubli total d’hommes incarcérés sur l’île de Nosy-Lava, nous décidons de témoigner pour ces iniquités. La France et son système colonial ont joué un rôle essentiel dans l’histoire de Madagascar. Et pourtant pour la plupart d’entre nous, le peuple malgache et son histoire restent une inconnue, bien qu’une forte communauté malgache soit installée dans notre pays. La France a joué un rôle majeur dans l’emprisonnement des forçats de ce bagne ; rôle que perpétueront les représentants élus de la République de Madagascar. Certains de ces condamnés ont été emprisonnés sous la Présidence du général de Gaulle pour des faits absous depuis bien longtemps.

Djamel Sellani

Seule avec la guerre de Danielle Arbid (Liban, 59 min, 2001, Movimento)

À l’aventure. Avant de faire des films, j’étais journaliste et je pense, une très mauvaise journaliste. Je n’arrivais pas à trouver la bonne distance pour écrire un article. J’essayais de fabriquer, d’appliquer des règles, mais ça ne marchait jamais. Je ne comprenais pas comment on peut s’effacer derrière ses propres mots, comment on peut être efficace et objectif. Il y a toujours forcément un regard, des goûts, des partis-pris...

Du coup, quand je me suis lancée dans l’aventure de mon premier documentaire Seule avec la guerre, j’ai fait en sorte d’inverser toutes les règles que j’ai apprises. J’ai voulu d’abord me mettre en avant, de sorte que le spectateur sache qui parle et qui donne son avis. Je me suis filmée. Quand le propos des gens que j’interviewais m’insupportait, je m’accrochais avec eux. Quand j’étais émue par leurs histoires, je le montrais, au risque de brusquer les spectateurs, car la plupart de ceux que j’interviewais avaient des idées discutables et étaient des ex-miliciens hallucinés de la guerre civile libanaise. Mais je voulais que mes choix soient assumés à l’écran. Je voulais aller au bout de l’enquête que je menais, me mettre en danger, exactement comme ceux à qui je demande de replonger dans cette guerre et de se confier à visage découvert. Je ne voulais surtout pas juger.

Mon film a obtenu le Prix Albert Londres. Et je pense que ça m’a consolé avec le journalisme. Depuis j’ai compris qu’on peut faire du journalisme de plusieurs manières. Il faut avant tout suivre son cœur et se lancer dans l’aventure. C’est ce qu’ Albert Londres, je crois, faisait.

Danielle Arbid

DVD 6

La Justice des hommes de Jean-Xavier de Lestrade et Thierry de Lestrade (Rwanda, 92 min, 2002, Maha Productions)

Au printemps 1994, en moins de trois mois, 800 000 hommes, femmes, et enfants ont été assassinés au Rwanda, victimes de l’un des plus terrifiants génocides du siècle.

En 2002, 130 000 suspects croupissent toujours en prison, dans l’attente d’être jugés.

Au début des procès, faute d’avocat acceptant de les défendre, les prévenus se présentaient seuls face à leurs juges. Mais depuis 1999, l’association Avocats sans Frontières envoie des avocats européens et africains pour que tous aient droit à un procès juste et équitable.

Le film raconte l’aventure de Laurence Dupuy Jauvert, jeune avocate toulousaine, envoyée en mission au Rwanda pour défendre ceux qui ont commis le crime le plus odieux : celui de génocide.

Ce film nous interroge sur la notion même de justice et d’humanité.

Jean-Xavier de Lestrade

Reportages à Naplouse de Bertrand Coq et Gilles Jacquier (Palestine, 7 min, 2003, France 2)

C’était pendant l’opération « Rempart ». Au printemps 2002. Prenant prétexte d’une série d’attentats suicides, l’armée israélienne réoccupait les villes de Cisjordanie concédées à l’autorité palestinienne : Ramallah, Naplouse, Jenine...

À Naplouse, les fédayins se battaient retranchés dans la vieille ville, la casbah. Quelques centaines de combattants mêlés à la population civile, à la fois otage et bouclier. Avec le cameraman Gilles Jacquier et Khaled Abou Aker, le fixeur palestinien du bureau de France 2 à Jérusalem, nous étions entrés à Naplouse clandestinement, forçant le blocus imposé par les Israéliens.

Bertrand Coq

DVD 7

S21, la machine de mort Khmère Rouge de Rithy Panh (Cambodge, 100 min, 2004, Arte et Ina)

Au Cambodge, sous les Khmers rouges, S21 était le principal « bureau de la sécurité ». Dans ce centre de détention de Tuol Sleng, situé au cœur de la capitale Phnom Penh, entre 14 000 et 17 000 prisonniers ont été torturés, interrogés puis exécutés entre 1975 et 1979. Sept seulement ont survécu. Trois sont encore en vie. Et, pour S21, la machine de mort khmère rouge, deux sont revenus à Tuol Sleng : Vann Nath, dont le directeur du S21 avait fait son peintre officiel, et ChumMey, qui savait réparer les machines à écrire.

Pour tenter de comprendre comment le parti communiste du Kampuchéa démocratique a organisé et mis en œuvre sa politique d’élimination systématique, Rithy Panh et son équipe ont entrepris, pendant trois ans, une longue enquête auprès de ces rares rescapés, mais aussi auprès de leurs anciens bourreaux : chef adjoint de la sécurité, gardiens, photographe, infirmier... Ils ont convaincu les uns et les autres de revenir sur le lieu même de l’ancien S21, actuellement reconverti en musée du Génocide, pour confronter leurs témoignages.

La Traversée clandestine de Grégoire Deniau et Guillaume Martin (Maroc, Espagne, 48 min, 2005, France 2)

La photo à la une de la presse espagnole d’un africain trempé et épuisé sur le sable d’une plage des Canaries entouré de touristes nordiques bronzant ou plutôt tentant de bronzer dans leur transat sans porter attention à cet homme à l’agonie, voilà le déclencheur. Pourquoi, comment… Des mois d’enquête, des mois de tournage, en compagnie d’hommes et d’une femme essayant pour certains depuis des années de rejoindre l’Europe.

Grégoire Deniau

DVD 8

La Malédiction de naître fille de Manon Loizeau et Alexis Marant (Inde, Pakistan, Chine, 53 min, 2006, Agence Capa et Arte France)

C’est une scène quotidienne, presque banale. Dans un faubourg de New Delhi, une jeune femme accouche dans un hôpital aux murs crasseux. Derrière un rideau jauni, au fond d’une salle immense qui ressemble à un hôpital de fortune en tant de guerre, un cri. Celui d’un nouveau né. C’est une petite fille. L’infirmière la montre à sa mère, celle-ci détourne les yeux.

Manon Loizeau

Muttur, un crime contre l’humanitaire d’Anne Poiret, Gwen Le Gouil, Fabrice Launay (Sri Lanka, 51 min, 2007, Maximal Prod)

Le 4 août 2006, 17 travailleurs humanitaires d’Action contre la Faim étaient assassinés dans la ville de Muttur, au Nord-est du Sri Lanka. Ce massacre est le plus important commis contre une organisation non gouvernementale à ce jour.

Anne Poiret

DVD 9

Rafah, chroniques d’une ville dans la bande de Gaza d’Alexis Monchovet, Stéphane Marchetti et Sébastien Mesquida (Palestine, 53 min, 2008, Playprod et System TV)

La réalisation de Rafah, chroniques d’une ville dans la bande de Gaza a été une expérience à la fois intense, difficile et inoubliable. Ce projet est né en juillet 2005 alors que les colons et l’armée israélienne se préparent à quitter la bande de Gaza. Nous sommes à la veille d’un événement historique. La diplomatie internationale espère, les médias s’interrogent, mais personne ne sait vraiment ce que le désengagement va apporter à la région. Le film s’impose alors comme une évidence. Rafah est au centre de tous les enjeux. La ville est collée à l’Égypte et pour la première fois, les palestiniens vont contrôler cette frontière. La communauté internationale voudrait que le point de passage fonctionne normalement pour que la bande de Gaza puisse se développer économiquement.

Mais Rafah est un haut lieu du trafic d’armes et le désengagement n’a pas mis fin au conflit israélo-palestinien. Tsahal quitte Gaza le 12 septembre 2005. Nous décidons alors de rester un an à Rafah, pour filmer l’évolution de la situation.

Alexis Monchovet et Stéphane Marchetti

Han, le prix de la liberté d’Alexandre Dereims (Corée du Nord, Chine, 52 min, 2009, P.N. et Java Films)

Je m’intéresse à la Corée du Nord depuis quelques années et je connaissais l’histoire des réfugiés nord-coréens qui traversent clandestinement la Chine et le sud-est asiatique pour arriver en Corée du Sud. Cette histoire-là n’avait pas encore été filmée. C’est en enquêtant que j’ai véritablement pris la mesure du sujet.

Alexandre Dereims

DVD 10

La Mise à mort du travail de Jean-Robert Viallet (France, 193 min, 2010, Yami 2)

Prix du meilleur documentaire de télévision aux Prix 2010 du Syndicat français de la critique.

L’histoire du cinéma documentaire nous montre que si, depuis des décennies, les hôpitaux, les prisons, les commissariats, les tribunaux se sont ouverts au regard des documentaristes, l’entreprise, elle, plus que tout autre milieu, est opaque, fermée, interdite au regard critique.

En débutant cette trilogie sur le monde du travail, je voulais tenter une longue immersion pour filmer le monde de l’entreprise, des ouvriers jusqu’aux actionnaires. Je voulais des « boîtes » normales, anodines, banales mais aussi mondialisées et standardisées. De ces entreprises dans lesquelles des millions d’entre nous travaillent.

De tout temps, la réflexion sur la nature du travail s’est accompagnée d’une réflexion sur l’aliénation. Le travail est ambivalent. Il peut être tuant, « cassant », harassant, comme il peut être source de développement social (faire partie d’un collectif, fabriquer du sens ensemble) et subjectif (agir sur le monde, obtenir de la reconnaissance, construire une identité, développer ses compétences et habiletés).

En se raréfiant, le travail s’est transformé. Là où il pouvait auparavant faire souffrir physiquement, il pèse aujourd’hui aussi sur la santé mentale (d’après la Commission Européenne, trois à quatre pour cent du PIB de l’Union Européenne sont consacrés au traitement de ces souffrances).

Jean-Robert Viallet

http://www.editionsmontparnasse.fr/p1319/Grands-reporters-les-films-du-prix-Albert-Londres-Coffret-DVD

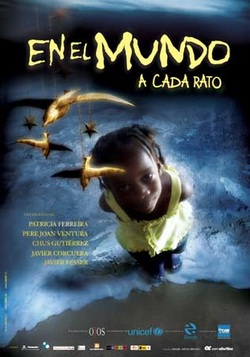

En el mundo a cada rato.

Documental producido por TUS OJOS en colaboración con UNICEF para contribuir a la protección de los derechos de la infancia en el mundo. Se abordan las cinco prioridades de UNICEF: la educación de las niñas, el desarrollo integrado en la primera infancia, la inmunización, la lucha contra el VIH/SIDA y la lucha contra la violencia, la explotación y la discriminación. Son cinco historias rodadas en distintos países del mundo y cuyos protagonistas son los niños:

1. "El secreto mejor guardado", dirigida por Patricia Ferreira y rodada en India.

2. "La vida efímera", dirigida por Pere Joan Ventura y rodada en Guinea Ecuatorial.

3. "Las siete alcantarillas", dirigida por Chus Gutiérrez y rodada en Argentina.

4. "Hijas de Belén", dirigida por Javier Corcuera y rodada en Perú.

5. "Binta y la gran idea", dirigida por Javier Fesser y rodada en Senegal. (FILMAFFINITY)

La película fue presentada en el último Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2004 y el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Universal del Niño, se estrenó en cines de toda España.

Documental producido por TUS OJOS en colaboración con UNICEF para contribuir a la protección de los derechos de la infancia en el mundo. Se abordan las cinco prioridades de UNICEF: la educación de las niñas, el desarrollo integrado en la primera infancia, la inmunización, la lucha contra el VIH/SIDA y la lucha contra la violencia, la explotación y la discriminación. Son cinco historias rodadas en distintos países del mundo y cuyos protagonistas son los niños:

1. "El secreto mejor guardado", dirigida por Patricia Ferreira y rodada en India.

2. "La vida efímera", dirigida por Pere Joan Ventura y rodada en Guinea Ecuatorial.

3. "Las siete alcantarillas", dirigida por Chus Gutiérrez y rodada en Argentina.

4. "Hijas de Belén", dirigida por Javier Corcuera y rodada en Perú.

5. "Binta y la gran idea", dirigida por Javier Fesser y rodada en Senegal. (FILMAFFINITY)

La película fue presentada en el último Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2004 y el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Universal del Niño, se estrenó en cines de toda España.

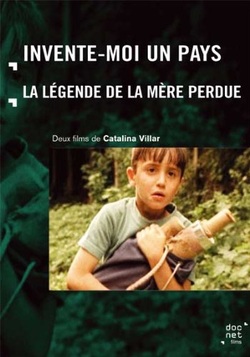

INVENTE MOI UN PAYS.

J'ai proposé à des enfants apprenant à vivre en exil en France de faire un film avec eux : un court-métrage de fiction, dont le processus de fabrication deviendrait la matière d un film documentaire. Ils ont entre 8 et 12 ans. Ils vivent tous dans un Centre d accueil pour demandeurs d asile à Melun. Ils ont quitté un pays en guerre ou une situation de répression extrême. Nous nous sommes accordés à raconter ensemble l'histoire d'un enfant qui vit dans un pays lointain et qui doit le quitter. Cet enfant fait un long voyage et arrive enfin en France où il doit commencer une nouvelle vie. Ce court-métrage, une pure fiction, est en quelque sorte la condensation de leurs récits. Je filme lorsqu'ils rêvent ce court-métrage, l'écrivent, le repèrent et le préparent. L'écriture du scénario, la définition des personnages, la recherche ou la fabrication des décors seront l occasion de parler ou d évoquer des souvenirs. Ce qui me semble important n'est pas la vérité de ce que les enfants ont vécu ni la réalité des guerres qu'ils ont traversés. C est plutôt l imaginaire qu'ils déploient pour s'en sortir.

LA LÉGENDE DE LA MÈRE PERDUE.

Un jeu, un rêve : un voyage d un pays imaginaire jusqu'au pays des lois... C est ainsi que les enfants demandeurs d asile appellent la France. Ils racontent leur histoire à travers ce conte métaphorique.

Catalina VILLAR.

http://www.film-documentaire.fr/Invente-moi-pays.html,film,14212

J'ai proposé à des enfants apprenant à vivre en exil en France de faire un film avec eux : un court-métrage de fiction, dont le processus de fabrication deviendrait la matière d un film documentaire. Ils ont entre 8 et 12 ans. Ils vivent tous dans un Centre d accueil pour demandeurs d asile à Melun. Ils ont quitté un pays en guerre ou une situation de répression extrême. Nous nous sommes accordés à raconter ensemble l'histoire d'un enfant qui vit dans un pays lointain et qui doit le quitter. Cet enfant fait un long voyage et arrive enfin en France où il doit commencer une nouvelle vie. Ce court-métrage, une pure fiction, est en quelque sorte la condensation de leurs récits. Je filme lorsqu'ils rêvent ce court-métrage, l'écrivent, le repèrent et le préparent. L'écriture du scénario, la définition des personnages, la recherche ou la fabrication des décors seront l occasion de parler ou d évoquer des souvenirs. Ce qui me semble important n'est pas la vérité de ce que les enfants ont vécu ni la réalité des guerres qu'ils ont traversés. C est plutôt l imaginaire qu'ils déploient pour s'en sortir.

LA LÉGENDE DE LA MÈRE PERDUE.

Un jeu, un rêve : un voyage d un pays imaginaire jusqu'au pays des lois... C est ainsi que les enfants demandeurs d asile appellent la France. Ils racontent leur histoire à travers ce conte métaphorique.

Catalina VILLAR.

http://www.film-documentaire.fr/Invente-moi-pays.html,film,14212